Dante visto da Paola Allegretti Gorni

Abbiamo il piacere di ospitare un’intervista a Paola Allegretti Gorni, membro della Società Dantesca Italiana. L’oggetto dell’intervista è la straordinaria mostra su Dante in corso presso la Fondation Martin Bodmer a Ginevra. L’esperta racconta ai nostri lettori qualche curiosità e ci accompagnerà anche in alcune visite guidate.

Al centro dell’ultimo film di Sorrentino È stata la mano di Dio i protagonisti declamano il sommo poeta: Inferno canto 3, prima terzina. Proprio al centro. Lo spettatore italiano neanche se ne accorge, perché le terzine della porta dell’Inferno in Italia sono una memoria comune e diffusa. Una ovvietà, quasi. Eppure nella Napoli di Maradona queste terzine in italiano ricordate al cimitero da una tra le donne meno simpatiche della storia sono una tessera complicatissima. Mai però complessa e complicata come nel poema di Dante, dove il protagonista dice di leggerle eterne sull’eterna porta creata da Dio trino e uno. Ne discende che Dio, e non Dante, è dunque il vero inventore, da sempre, del metro della Commedia. E il fiorentino Dante Alighieri aspira da sempre, fin dalla giovinezza, al ruolo sacro e rischioso di scriba di Dio.

Ma noi partiamo con semplicità da quest’ultima riprova cinematografica di quanto Dante conta oggi, per parlare con i nostri lettori della mostra La Fabrique de Dante, aperta alla Fondation Martin Bodmer dal 24 settembre 2021 fino al 28 agosto 2022.

Dante e la sua Commedia

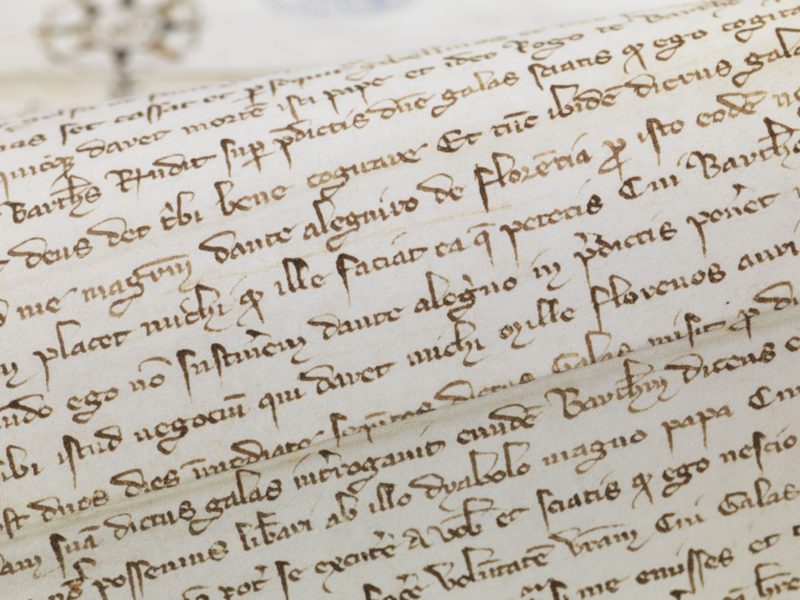

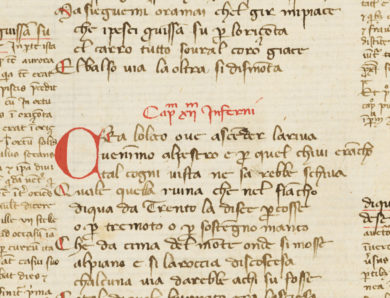

La Società Dantesca Italiana di Firenze, quasi omonima delle Società Dante Alighieri sparse per il mondo come a Ginevra, ha il compito dell’edizione critica delle opere di Dante. A Natale del 2021 la SDI ha pubblicato l’edizione critica della Commedia a cura di Giorgio Inglese, che per l’Edizione Nazionale ha aggiornato il testo dell’altro centenario, cioè la Commedia secondo l’antica vulgata a cura di G. Petrocchi nel 1966-67. Aggiornato sulle nuove conoscenze. La conoscenza dei manoscritti della Commedia si è accresciuta nel frattempo e i dati sono cambiati. Dante Alighieri, a differenza di tanti altri autori suoi contemporanei, e soprattutto di Giovanni Boccaccio e di Francesco Petrarca, non ha lasciato neanche una riga autografa. Alle sue opere si applica quindi di necessità il difficile esercizio dell’edizione critica, per ricostruire il probabile testo voluto dall’autore a partire dai tanti manoscritti arrivati fino a noi (della Commedia abbiamo circa 580 testimoni superstiti: tre sono alla Fondation Bodmer). La SDI patrocina anche questa mostra ginevrina, che si articola in tre sezioni principali: la fortuna di Dante, i libri che ha letto, le opere che ha scritto.

Il punto di vista del poeta

Il visitatore de La Fabrique incontra il mito di Dante nei suoi aspetti più importanti e decisivi, e può riflettere su alcuni modi in cui Dante è stato fabbricato. È una costruzione che inizia subito morto il poeta. Segnalo che è appena uscito anche un libro, leggibilissimo, di Luca Carlo Rossi, L’uovo di Dante in cui chi vorrà potrà leggere i curiosissimi aneddoti alle radici di questo mito.

Torniamo a Cologny. Nel cortile della Fondation Bodmer si leggono alcuni celebri giudizi sulla grandezza di Dante. Si tratta della creazione romantica di Dante come genio universale. Di per sé stessa questa categoria sintetizza un paradosso evidente tra il concetto di individualità suprema e quello di una comprensibilità possibile a tutto il genere umano. Siccome si tratta di scrittura ‘poetica’, in pochi si scandalizzano dell’assunto ‘universale’. Se si trattasse di fisica teorica la comprensibilità comune non sarebbe neanche pensabile. Nella Commedia Dante scrive sulla natura, la fisica e la metafisica dell’universo che era valido ai suoi tempi, ma con alcune idee molto sue. Poincaré ritrovava proprio in certi canti del Paradiso la prima formulazione dell’incomprensibile concetto di 3-sfera. Dante lo immagina e racconta che è proprio in questo modo che lui, protagonista, ha visto l’universo (per lui limitato al sistema solare) da una parte e l’Empireo (cioè Dio) dall’altra quando passa con Beatrice dal Cielo delle Stelle fisse a quello del Primo Motore.

Per Martin Bodmer la categoria romantica ‘genio universale’ è stata la suprema, ed egli considerava Dante uno dei cinque pilastri dell’Umanità. Prima di Dante ci sono la Bibbia e Omero, dopo di lui solo Shakespeare e Goethe. Come si vede Dante ha una posizione in bilico tra autori che sono individui storici reali (Shakespeare, Goethe) e miti antichi (Omero, Bibbia).

Una sede perfetta

La scala semicircolare di accesso alla sezione delle mostre, progettata da M. Botta, ci invita ad una discesa analoga a quelle di Dante nel mondo dei morti dietro a Virgilio. È riempita dalla bellissima e unica voce di Vittorio Sermonti che legge l’Inferno. Eseguire Dante come si esegue una partitura musicale, leggere la Commedia ad alta voce è infatti la grande scoperta popolare del secolo scorso in Italia. Vittorio Sermonti è il responsabile storico e il miglior esecutore di questo valore musicale e culturale della Commedia. Ma Dante, a differenza nostra, appartiene a una cultura in cui si prende atto in mille modi della non permanenza della voce: esiste già in latino la formula flatus vocis. Niente di più transeunte ed effimero. Dante riserva questo termine ‘voce’ o alla fama terrena, appunto peritura, o alla voce di Beatrice e di Forese Donati. La voce, la voce di Vittorio Sermonti, è il segno di una individualità indimenticabile. Dante è il primo poeta che lo scrive. Ma chi è Beatrice? E chi è l’amico Forese Donati?

Il ritratto di Botticelli

All’inizio della mostra c’è poi il ritratto disegnato da Tullio Pericoli. Sono famosi i ritratti di celebri intellettuali di Tullio Pericoli, ma questo Dante è inedito ed è stato disegnato proprio per noi. Il viso di Dante è una silhouette bianca, dal profilo riconoscibilissimo, ma inattendibile perché è quello fabbricato da Botticelli a fine Quattrocento. Questa silhouette vuota si staglia su un paesaggio italiano disegnato con elementi grafici che mimano la scrittura medievale. Nella Commedia Dante per forza di scrittura rende fittizi i paesaggi reali e reali i paesaggi fittizi. Rileggete i panorami e i paesaggi della Commedia: guardano all’Italia e all’Europa dall’alto. Le parole indimenticabili di Francesca sulla foce del Po, o quelle del poeta, che sulla groppa di Gerione descrive come planando atterra, simulano un’esperienza di volo molti secoli prima che essa potesse essere reale. E difatti sono incredibilmente ‘a volo d’uccello’. Dante immagina come avrebbero potuto vedere il mondo solo Icaro o Fetonte.

Nei prossimi mesi, una volta al mese, racconterò un oggetto particolare dei 100 che costruiscono la mostra La Fabrique de Dante al modo di un volo dall’alto.

Buongiorno, mi chiamo Giuseppe Alfonso e dopo aver acquistato una copia (anzi due, visto che una copia intendo regalarla) del volume “Dante Alighieri Commedia Acrostici”” avrei piacere di poter contattare la professoressa autrice del testo per avere dei chiarimenti.

Potete farmi avere una mail utile a questo scopo. Grazie